一、前言

這是學生第二次來到成都,住在同樣的川大紅瓦賓館,但此次集合兩岸著名學者並以博士生為招收對象的研習營,實是難能可貴!並且在出發前就懷著滿滿的期待。每天早上有充實的課程,下午根據早上的主題於成都地區做實地的考察,而晚間則針對文獻與考察做小組的分組討論與大會討論。因此,本篇將就課程之學習、田調之收穫、學員間的交流分別論述之。

二、課程之學習

課程安排環繞著巴蜀文化而展開,邀請考古、思想、宗教、醫學、檔案、會館與文學等領域上學有專精之學者,為與會的後輩學生講學,這對於越來越只專注於自身研究的歷史所博士生而言,無疑是開拓不同領域之視角。首先,考古學與人類學的講解,有助於考察三星堆與金沙博物館時觀察的重點。其次,對於研究區域史研究影響甚鉅的施堅雅,我們甚至看到了尚未整理出版的部份田調報告,這最讓人感到興奮,對於未來運用施堅雅區域地理理論時,必須更加謹慎思考。

再者,藉由此次的機會讀了很少碰觸到的杜詩(尤其是巴蜀文化下的杜詩),對於文學與區域文化間的交互關係,有進一步的思考。最後,對於聞名已久的南部縣檔案,除了瞭解法治史上的檔案運用,更重要的是終於碰觸到南部縣原典材料閱讀,對於理解清代地方法律生活實務的進行,有著最實質上幫助。

三、田調考察之學習

田調考察結合了學術上的議題,由於有相關之講解與學有專精的同伴,有助於考察的成效。三星堆與金沙博物館已是舊地重遊,但因為有博物館、考古學專業的同伴前往,在過程之中,不斷地思考器物的展覽與相關的歷史呈現該以何種形式?展覽時是否該帶有策展者的意識形態?而三聖鄉,施堅雅發展出區域地理理論之地,李德英教授帶領我們前往時已是作為經濟旅遊發展,也就是城鄉一體化之模範鄉村的樣板之地,雖美麗,施堅雅考察時的農村型態只能憑藉遙想。但換個角度,卻也能看出當代中國農村發展與政策與成都觀光遊憩上的發展軌跡。

※ 三聖花鄉,昔施堅雅考察之農村,現已成為成都市郊的遊憩聖地,隨著四季有不同的主題花卉。

洛帶古鎮,位於四川省成都市龍泉驛區,西距成都 17 公里,號稱中國西部客家第一鎮,明清以來,這裡成為外省移民的主要入籍地,即有廣東、湖北、江西、陜西和山西等省的移民。在這裡有著難得一見密度極度的會館群─廣東會館、江西會館、湖廣會館與川北會館。會館亦結合移民群體的宗教信仰,如廣東會館又稱南華宮,而湖廣會館又稱作禹王宮,江西會館也稱作萬壽宮;這些會館多有精細的戲樓,所謂「商路即戲路」,以往研究會館戲台多著重於晉商、徽商或粵商會館,洛帶之會館戲台應是相關研究者珍貴的取材。

※ 古鎮一端刻著「甑子場」,而令一端的牌坊刻著「落帶古鎮」。「甑子場」是洛帶古鎮原名,據說劉禪遊玩甑子場,不慎將手中玉帶滑落井中,劉禪急令太監淘井撈帶,不料一淘井便風雨大作,停止便風平浪靜,再一淘又風雨大作,無法將玉帶撈起,從此甑子場更名為「落帶」,後演變為「洛帶」。

※ 湖廣會館為湖廣籍移民于清乾隆 8 年捐資修建,因供奉大禹,又稱「禹王宮」。會館座北朝南,依中軸線對稱佈局,由牌坊、戲臺、耳樓、中後殿和左右廂房構成。

親眼所見,才能認識都江堰!巧妙地利用岷江的特殊地形,利用高低落差與自然規律,建築魚嘴、飛沙堰、寶瓶口等工程,相互依賴,配合一體,使其枯水不缺,洪水不淹,並且灌溉了成都平原。

宗教方面,考察了佛、道兩大聖地─青城山與峨嵋山。青城山因為山上樹木茂盛,四季常青,故歷來享有「青城天下幽」的美譽,是中國道教的重要發祥地。全山的道教宮觀以天師洞為核心,包括建福宮、上清宮、祖師殿、圓明宮、老君閣、玉清宮、朝陽洞。建福宮建於唐開元十八年,現存建築為清代光緒年間重建。

關於峨嵋山,李白曾說:「蜀國多仙山,峨嵋邈難匹」。實在無法用文字來形容當時的心情,只能說感謝大會安排這樣的心靈饗宴!當大夥跟著老師在師父的帶領下,隨著鐘聲一聲聲的朝拜,心裡像是被一次次的撫慰。我會把這個力量著回台灣,帶回往後的人生之中。

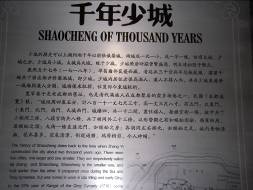

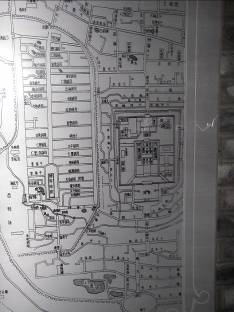

要感謝大會專程安排一天讓大夥們可以在成都市區自由活動,考察成都的市民生活,這對於研究明清史的我有著莫大的收穫。首先,我們先到了寬窄巷子,和人民公園一樣都屬於過去成都城少城的一部份。寬窄巷子是成都遺留至今較具規模的清朝古街道,與大慈寺、文殊院並稱為成都三大歷史文化名城保護街區。少城又叫「滿城」,四十二條胡同中全都是灰牆青瓦的北方四合院,主要居民是滿蒙八旗兵及其家屬,而寬窄巷子是這四十二條胡同中僅存至今的兩條胡同。現在則是處處是餐廳與茶樓。

王笛曾說過:「中國茶館與西方的咖啡館、酒店和沙龍有許多相似之處,而且其社會角色更為豐富複雜,其功能已遠遠超出休閒的範圍,追求閑逸只是茶館生活的表面現象。茶館既是休閒娛樂之地,亦為各種人物的活動舞臺並經常成為社會生活和地方政治的中心。」[1] 懷抱著作為一個觀察者的心情,與同伴們考察完寬窄巷子後,為了尋找更屬於成都味的茶館,便前往現今的人民公園找茶去。

星期五下午,仍是上班時間,鹿鳴茶館中仍是高朋滿座,我們不禁要問:「成都人不用工作嗎?」至今我仍找不到答案,或者換個角度去理解,成都人願意把錢與時間花在休閒上,並形塑出茶館中那種自在的感覺。有的是三兩好友閒聊喝茶嗑瓜子,有人獨坐讀報或打盹,亦有人打著麻將,但共同的感覺皆是閒適自在。

四、同伴間的交流

藉由這次的研習營,認識了許多兩岸與各地的名師與好友,實是難忘的經驗。尤其此次有不同學科的同學參加,聽著人類學、考古學的同學們談論他們的博士論文之田野經驗;聽著中文所的同學對杜詩的見解與成都事物的感受性;與同樣是喜愛檔案的同伴討論著在台灣難得一見的南部縣檔案。晚間小組討論回到紅瓦賓館後,已接近午夜時分,總有同學仍在賓館門口討論的身影,驚訝於同伴們的邏輯思考、博學多聞與周全的表達能力,在旁喜悅的吸收與學習。另外,更與同學們討論著兩岸之間博士生培育的異同,以及分享各自在論文撰寫時所遇到的問題和心情。在離開成都的最後一天,我們也相互的鼓勵著,祝福同伴們可以早日順利拿到學位,這樣的心意已不是用「收穫」二字可以形容了。

五、感謝與建議

這是一個難能可貴的研習營,因為在成都這樣極具特殊文化的城市,因為有老師精心安排的課程,以及有可愛的同伴。感謝所有與會老師的教導與照顧,尤其是李孝悌教授、羅志田教授與王璦玲教授,以及四川大學歷史文化學院老師們的辛勞與照顧。最後,學生有兩點建議事項:第一、如果可以藉由當地大學地利之便,建議順道考察當地的檔案館或是文獻存放研究基地;第二、未來如果可以在會前事先拿到並閱讀資料,一定可以提高討論的效率與深度。

[1] 王笛,〈20 世紀初茶館與中國城市社會生活〉,《歷史研究》,2001 年第 5 期。