成都平原,一個在歷史文化上別樹一格的區域,確實值得我們深入探究。本次巴蜀文化研習營透過專家演講、田野考察、文獻研讀與小組討論來了解四川的歷史文化,在整體培訓的設計上,可說是面面俱到。出發之前,我預期在此能學習增廣史料運用的視野,也期待在研究取徑上,有更多的刺激,以對自己婦女/性別史的研究產生省思,而此行著實成果豐碩。

在史料運用方面:多位考古學者與歷史學者所研究、運用的考古資料,以及我們親身體驗的田野考察,均提醒我未來研究明清史勿忽略這類史料的價值。而里贊教授關於四川南部縣檔案的整理與研究,提供我許多關於基層社會婦女的相關資料與思考,特別是地方官在判案時,並不一定會依據《大清律令》的規定,往往是考量如何解決糾紛並聆聽當事人的意願;我特別注意到其中一個關於買休賣休妻子的案例,我查閱在明清律令上規定買賣雙方與婦人都要接受杖一百的處罰,至於婦人則歸回本家,然在南部縣檔案中我們卻看到地方官一一問及這三方的意見,恰好在這個案例中他們都一致贊成婦人歸買休的一方。在這裡我們看到婦女的意願並不被忽視,也看到小民百姓的貞操觀並不能用士大夫與上層社會的觀點來思考。而我們也可以想見,當時婦女在此糾紛落幕後,若歸本家,很可能是會面臨更窘困的情況,諸如不易再嫁,以及娘家兄弟嫂媳因為經濟理由而對其產生的嫌惡。因此,有意思的是,一個未依律令辦案的地方官,在此反而可能給予當事人更好的選擇,更能保護當事人的生活與生命。在研究取徑上:李孝悌教授與王東杰教授對地方史的研究,都讓我再次思考如何在研究中更深入地方文化,並加入地理的向度。李孝悌教授的研究更刺激我深思如何在歷史人物的研究上,增添更多的文化史色彩,使其圖像更為立體而多面,而不是僅僅類似「人物生平」之研究。

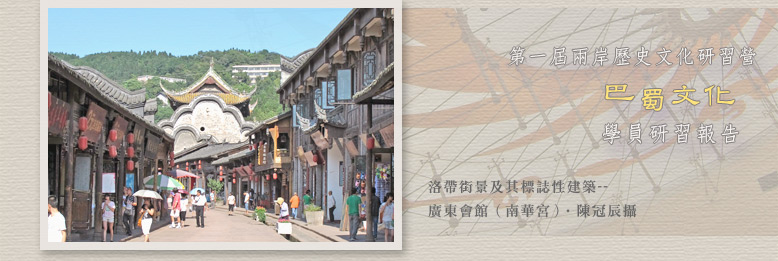

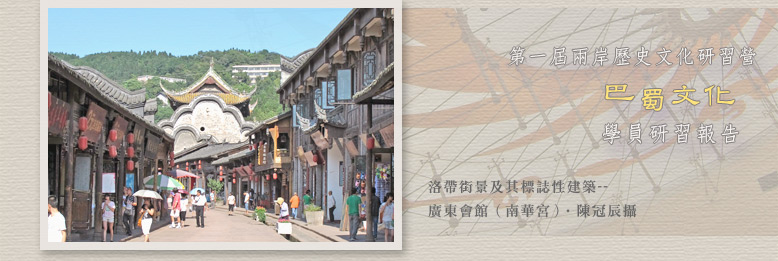

本次巴蜀文化研習營培訓的學員以博士生與年輕教師為主,大家各自學有專精、程度相當,常在討論交流時,擦出許多知識的火花,更提供兩岸學者、學生難得交流的經驗。我們除了討論文獻資料與當天教授演講的內容,也交換受教育與研究的心得。在交流過程中,也深切體認在台灣做研究的便利與資源之豐富。而藉由參觀博物館,我們看到巴蜀一地的史前遺址與文物,感受其文化之特殊性,也觀察到現代四川人對自身文化的表述與認同,以及中心與邊陲是如何不斷地對話與定位。在考察古蹟方面,都江堰、漢惠陵、五代王建墓室、杜甫草堂與洛帶的清代地方會館,都讓我們見識到巴蜀在歷史上的意義,在天然屏障之下,成都平原一方面發展獨特的歷史文化,一方面也常是其他區域人物的避難或移居之所。至於道教與佛教山城,更讓我們體驗宗教對人生活/生命的意義,多數的學員都感受其洗滌心靈的作用,我們也觀察到宗教傳統在中國歷史的變化,以及在現代中國的斷裂。研習營的最後一天,考察成都市區,我們欣賞了市民逸樂生活的美學營造,省思現代社會人們積極的勤奮工作,是否忽略了生活的品質與效率。又,研習中曾觀賞川劇與地方雜技,令人讚嘆不已,市民的生活與地方戲曲,實為歷史文化的重要展現,很感謝主辦單位的安排,讓我們在短時間之內,能由各種方面來了解與體驗四川文化。

如果說有那麼一點點遺憾,那可能是由於自己對宗教史、經濟史與政治史相對較不熟悉,如果出發前能閱讀關於本地在這方面的背景知識,將會使我們在實地考察巴蜀歷史文化時,有更深厚的基礎。其次,田野考察地區的解說員,似乎不太能滿足歷史專業的需求,或許將來可以請博士生或者學者為我們解說。第三,研習中有時田野考察不一定有機會在小組討論中深入探討,有點可惜。建議或許可以減少文獻閱讀分量或者提供與考察較為相關的資料,以供討論之根據。

最後,而就個人研究方面,本次在對巴蜀文化了解的背景下,已刺激我去閱讀明清至民國四川地方志中的女性傳記,或許有朝一日能將之與其他地區的女性傳記書寫,作一對照,那將會是此行最大的成果。