2011 年 8 月 18 日∼ 8 月 27 日在四川省成都市四川大學望江校區,由中央研究院歷史語言研究所、蔣經國基金會、四川大學歷史文化學院和宋慶齡基金會等單位合辦了「第一屆兩岸歷史文化研習營──巴蜀文化」。本研習營規劃以海峽兩岸的博士生和年輕學者為對象,在眾多優秀的申請者中經過了主辦單位相當規模的審查,一共選拔出五十位學員,涵蓋了正在全世界二十七所高等學校以及研究機構中(包含了英、美、加、新、澳)任教和就學的師生與研究者,橫跨四大洲,陣容非常堅強,可謂一時之選。

這次活動的宗旨,是選擇成都市及其周邊地區作為十天活動中的主要田野場域,通過在各個領域學有專精的講師,在課堂上傳授的研究心得與經驗,提供大量的研讀資料與背景知識,並且帶領學員實地進入田野地親身考察,試圖從地方視角出發,結合所見與文獻並分析其中的異與同,進而對文獻中描寫的歷史記載獲得更深刻的共感與體會。並且在研習期間,利用機會與其他學員充分討論,將所見與所知更完整地結合,在有限的時間內發揮各項授課與調查活動的最大效益。

本研習營由黃進興、羅志田、李孝悌三位老師擔任計畫主持人,授課教師(依姓名筆畫排列)計有:王東杰(四川大學歷史文化學院教授)、王獻華(北京大學歷史系)、李孝悌(中央研究院歷史語言研究所研究員)、李德英(四川大學歷史文化學院教授)、里贊(四川大學法學院教授兼副院長)、林富士(中央研究院歷史語言研究所研究員兼副所長)、陸揚(堪薩斯大學歷史系)、景蜀慧(廣州中山大學歷史系教授)、黃進興(中央研究院歷史語言研究所特聘研究員兼所長)、劉復生(四川大學歷史文化學院教授)、蔡進(成都蔡氏中醫館、成都名中醫師)、霍巍(四川大學歷史文化學院教授兼院長)、羅志田(四川大學、北京大學歷史系教授)等多位著名學者都進行了精彩的講演,蔣經國基金會朱雲漢老師、王璦玲老師、史語所王鴻泰老師等多位師長亦陪同學員,指導並參與各項活動,讓我們除了有幸得以親至歷史的名跡,也同時親炙了諸位老師的風采與學養。

作為第一次以博士生以上的研究者為目標對象的研習營,本營充分參考了各種學術研習營的經驗,精心安排了課程與調查的行程。從思想史、明清地方社會與司法、明清士大夫、文學—經學與歷史的互動、一直到考古學、中國傳統醫學思想體系等多元的課題,從瞭解「巴蜀」這樣一個獨特的地方與歷史淵源出發,給予與會學員多方面的新觀念和新刺激。同時在十天內,前往成都附近所能得見的各種歷史現場實地探勘,遠可溯自城西摸底河一帶的青銅器時代金沙遺址、成都北方 40 公里,廣漢鴨子河畔的三星堆、漢代就建立的都江堰、成都武侯祠(包含劉備陵「惠陵」、漢昭烈廟、武侯祠、三義廟)、五代前蜀永陵(即前蜀高祖王建之墓)、杜甫草堂(包括近年新出土的唐代考古遺址)、道教名山青城山、佛教名山,同時也是普賢菩薩道場的峨眉山、又有洛帶客家聚落(學者王叔岷家鄉)、施堅雅(William Skinner)做田野調查的地方成都市錦江區「三聖鄉」、以及成都市中心少城一帶的明清歷史遺跡,師生們都進行了在有限時間內最大範圍的考察與行腳。

在各個現場裡,我們不僅體會到文獻承載的歷史信息,更直接感受並碰觸到時空變遷與文化演進的痕跡;在與各地方的當代人互動過程中,也有許多收穫與新發現:例如老者口述的歷史口碑、前人未見的碑銘與文物、在地的語言使用以及民俗、宗教、飲食、生業模式等等。在這些旋風式造訪的體驗期間,歷史鮮活地從文字史料中脫胎出來,經由我們的理解與重新詮釋,在人人心中呈現了不同的重構與再現。成員們從自身的專攻領域出發,提供了個人調查過程中的所見—所思—所得與心路歷程,透過夜間討論時共同分析史料,以及大班討論時與其他人的意見交換,集體地匯聚了成員們的所學與所知,呈現出本研習營一股既活潑生發而又言之有物的獨特氣質。

由於成員們大多已在學界耕耘有年,談論的話題與彼此之間的交流總是靈光四射、處處機鋒,相當程度地使每位參與者全心投入、不敢懈怠,更保證了本研習營的學術品質。成員當中,不僅中國史各時段的研究者均齊備、另外也有多位學員主修文學、藝術、宗教、考古、博物館學、性別研究等領域。筆者甚幸,有緣忝為成員之一,在這十天中結識了許多優秀的同學師長,特別是得識一批志同道合的好朋友,為本次最大收穫。學員們一同度過了同居川大紅瓦樓、同飲岷江水的日子,擁有共同奮鬥的革命情感,不僅在營互相扶持,在營隊圓滿完成任務後,仍然時時保持聯絡,無論在學術上、在生活上都是難得的一次經驗。在人地生疏的四川,獲得了大陸同學的多方協助與照顧,幫助我們購得生活所需、瞭解各種規定、與當地人溝通、甚至邀請我在課後到家中,拜訪同學的家人、帶著我們進行學者的本色:到各地淘書、參觀博物館、以及尋幽訪勝、嘗試地方飲食,進而與成都人同出入、共呼吸……這些都是在課表之外,無可取代的珍貴記憶,更見證了我們的友誼。

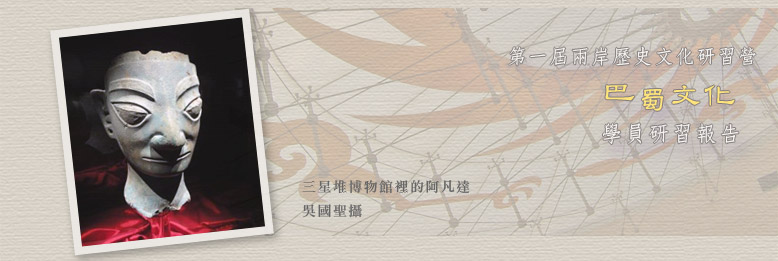

本次前往四川,在多日的實地踏查中,深感成都平原無論在地上或地下,都有著豐厚的歷史沈澱;除了畫像磚、石刻之外,各種史前文化留下的石器、玉器、陶器、金屬器的種類都相當多,甚至在成都市中心還有大量船形棺的出土;三星堆、金沙遺址中的象牙、獸骨等有機遺物,也對我們瞭解古代四川自然環境提供了條件;這些古文明也對當代人產生了啟發:總覺得電影 "Avatar"(阿凡達)中無論人物造型、神樹等等,都與三星堆兩個祭祀坑出土文物若合符節,很可能也從巴蜀古文明遺產之中汲取了不少元素。

事實上,就連本次研習營所在的四川大學望江校區,都是很值得吾人繼續深入研究的地區:1944 年,老川大在修築自蓮花池至江邊的道路時,掘出 4 座墓葬,三座南宋墓相連,還有一座唐墓。考古學者馮漢驥在清理這座唐墓時,在當中一只銀鐲內找出了一般墓葬中不易保存的唐紙,上印有在成都印製的陀羅尼經咒與佛像,非常珍貴罕見。另外,校園內還曾經有相傳為唐代女詩人薛濤的墓跡(毀於文革,1994 年重造紀念墓於數百公尺外的望江公園中,2006 年後一殘存疑塚因興建學生宿舍復被全部剷平),看來這一帶在唐宋時很可能曾是成都城郊的墓地,若此,整個鄰近的地下文化資產的價值恐怕不能小覷甚或忽視。每日自宿舍步行前往川大文科樓,很難想像地下數尺曾有著那麼多的古人。數日間在路旁林下,常見到工程單位在挖掘管線或坑洞,我總利用機會往觀並略作紀錄,希望這類工程不至過度擾動先人泉下清修之幽盧才好。元稹曾經盛讚四川:

錦江膩滑峨眉秀,幻出文君與薛濤。

走在這片孕育卓文君與薛濤的土地上,思及地上與地下的歷史交會,總令人低迴不已……

感謝主辦單位大力贊助這次的研習活動,讓我們有機會到四川,此行萬里路,果勝萬卷書,不僅開闊了視野,更結交了在學術上的各地「道友」,瞭解了許多學術界的新發現與新角度,分享了彼此的學術成果,提供了許多「善」的緣起,更開發了許多可能的研究課題與合作機會。也要再次感謝川大的老師與同學,一路無微不至地照顧我們,在此向您們敬禮。

過去曾是「蜀道難,難如上青天」,今天我們擁有前所未見的客觀環境與研究條件,臺灣與成都已可雙向直飛。以成都平原為中心,吾人可以放眼四面八方,悉心探索天府之國的奧妙與其歷史風貌。回臺竟月,思及巴蜀,依然難忘蜀椒的熾烈辛辣,與那夜間八時太陽仍高掛西天,彩霞猶如一塊精美的蜀錦的奇妙景象。

四川,一遊未盡。