■ 單元讀物

|

第四部:臺灣醫學史特殊脈絡 |

台灣瘧疾史

顧雅文

中央研究院臺灣史研究所助研究員

1.帝國南進與日本的瘧疾學

日本的「瘧疾學」是在帝國南進的過程中逐漸發展的。

日本本土早有瘧疾存在,明治初期,長久以來被民間稱為「わらはやみ」、「えやみ」或「おこり」的瘧疾,被譯自歐美的病名「マラリア」所取代。因瘧蚊種類之故,當時日本本土只存症狀最輕微的間日熱,1874年(明治7年),日本因「牡丹社事件」出兵到台灣,才首次遭遇惡性的熱帶熱瘧疾。

該事件是明治政府剛成立七年以來第一次發動的海外出兵,影響台灣及東亞國際情勢甚鉅,然而完全不是想像中的慘烈戰爭,自5月至12月的軍事行動中,僅只有二次原住民突襲引起的小衝突,清軍與日軍則根本沒有交戰。雖然戰況並不激烈,戰地日軍仍損失慘重,最大的敵人是「熱病」。根據當時隨軍軍醫落合泰藏的《征蠻日誌》,以及後來以回憶錄形式寫下的《生蕃討伐回顧錄》,參與這場出兵行動的軍人、軍屬加軍夫共5990人,其中戰事傷或亡者僅33人,但感染疾病的人次約有2萬,平均每人生病二、三次,因病死亡則有393人。從時間來看,6月初開始有零星的消化器官疾病,但6月底以後熱病越來越多,8月中幾乎全軍皆病,9月中連大部分的軍醫也卧病在床,一天的看診患者有4、5人死亡,入院患者則平均一天就死去15人。以病別來看,日軍在台的208天中,患者中最多的是傳染性疾病7919人,其中又以「弛張熱」最多(3769人),造成101人死亡;其他還有「間歇熱」784人,痢疾二百多人,傷寒幾十人等,但都沒有弛張熱的致死率高。

熱病的冷熱交替發作為一大特徵,但由於和日本本土的瘧疾經驗難以相連,日軍軍醫並無法完全確認此病是否即為「マラリア」,多以冠上地名的「台灣熱」稱之。至於病因,落合泰藏採取了「瘴氣論」的說法,認為「目前的營地過去本為草原,一經開墾便使有毒分子浮游於空氣中」,故士兵才會感染熱病;此外他觀察「土人甚少感染此症」,因此認為另一個原因在於士兵「不習慣熱帶地區的風土」所致。

1879年日本出兵琉球,廢琉球王國而設置於沖繩縣,又為瘧疾認知的發展帶來新的契機。沖繩的瘧疾也屬惡性,為了明暸此病的詳細情況,明治政府派遣許多學人前往該地進行調查。田代安定於1885年的調查報告,應是明治期最早的相關紀錄。田代為一博物學人,於1882-1887年間三度到沖繩從事地理、民俗、宗教、植物及地方病的訪查,在〈八重山群島瘴癘毒記〉一文中,他介紹了八重山的「瘴癘毒」,並認為「此病即洋醫所謂麻剌利亞,日本俗稱『台灣熱』或八重山病」,終於確認台灣的「台灣熱」和日本、琉球的熱病皆屬瘧疾。而在論及致病原因時,他同樣認為瘧疾是熱帶地方的環境及氣候所產生的「瘴氣」所引起。

田代安定之後,陸續有醫學出身的學者到沖繩調查,風土氣候與瘧疾的關係也持續受到重視。1880年,法國軍醫A. Laveran在顯微鏡下發現瘧原蟲,並確認其為瘧疾的病原體。當時瘧蚊傳播瘧原蟲的媒介行為尚未被提出,原蟲進入人體的路徑成為各國科學家急欲解開的謎,日本也因為占領沖繩而加入競局。1894年,東京帝大醫學部病理學教授三浦守治受內務省之命赴此地進行一系列試驗,便重視瘧原蟲的角色,並對過去的「瘴氣說」提出懷疑。他參照西方說法及島民避忌生水的傳統,假設原蟲是生活在水中,並以自身和同行的助手為實驗對象,在整個夏季的調查期間厲行「不生飲、不生食」,結果幸運地只有一人感染瘧疾。由此他導出「生水說」,認為預防瘧疾必須謹慎用水,不管是食用、洗浴或清潔食器,都必須使用煮沸過的熱水。這些預防要項成為1895年後駐台日軍之「傳染病及風土病預防心得」,也是日本軍最初的瘧疾對策之學理根據。

日本殖民台灣初期,亦為西方確立瘧疾病因的黃金時期,英國的Ronald Ross、Patrick Manson及義大利Giovanni Battista Grassi兩組人馬競相提出蚊媒說,並逐漸獲得認可。日本海軍醫官率先將Ross有關「蚊媒說」的演講及論文翻譯介紹自日本國內,陸軍方面則首次應用此一學說,以基隆守備隊的士兵為實驗對象,徹底實施了兵營的防蚊、驅蚊,並在1903年西班牙的萬國醫事會中發表以防蚊控制瘧疾的方法與效果,引起德、美諸國的注意。

「蚊媒說」在軍陣醫學上取得重要地位,在台醫學界亦競相著手於瘧蚊種類、生態等學理研究。除了軍醫都築甚之助被派遣至北海道及台灣各地調查瘧蚊分布之外,台北衛生試驗室的羽鳥重郎、台北醫院醫務囑託木下嘉七郎等人,都出訪台灣各地觀察、採集、飼育瘧蚊,並進行生物學上的分類。換言之,台灣成為殖民地,亦同時成為觀察瘧蚊的場域,讓瘧疾學的發展更臻成熟。

綜上所述,誠如研究者指出,日治時期的疾病調查或知識累積常是基於非學術的誘因,瘧疾研究的政治性極為明顯,其研究成果成為往後的防瘧工作的基礎,有助於帝國擴張。然從另一角度來說,日本帝國的南進才讓瘧疾學的發展成為可能。

2.殖民政府擺盪的瘧疾防遏方針

殖民政府於1910年代開始推動防瘧政策,在此之間,總督府將大部分的精力置於一般衛生建設及鼠疫等急性傳染病的防疫,但醫界已開始關注適合台灣的防瘧方法。1904年,台灣醫學會第二回大會以瘧疾為主題,目的之一便在介紹國際間流行的瘧疾防治,並討論何者適合台灣。當時學者將這些方法總歸成二條路線,其一稱之為「蚊に対する方法(對蚊法)」,針對的是瘧蚊,包括以改善環境、噴灑殺蟲油劑等方式防止瘧蚊幼蟲的繁殖,或以各種用具輔助減少瘧蚊近身的機會。前者由確立「蚊媒說」的Ross首倡,他主張由特定人員組成「滅蚊部隊」,在瘧蚊繁殖的水域噴灑油劑,撲殺幼蟲,並宣稱在英領的西非殖民地獲得空前的成功。後者則由義大利學者提出,倡導使用蚊帳、紗窗或化學合成的驅蟲劑避開瘧蚊叮咬。另一條路線為「人に対する方法(對人法)」或「コッホ法(柯霍法)」,由德國細菌學家Robert Koch於1900年提出,他認為催毀一個物種超越了人的力量,而其在德屬殖民地新幾內亞進行相關實驗,對血液中帶有瘧原蟲的陽性患者施予定時定量的奎寧治療,結果發現,只要減低人體內的瘧原蟲密度,就能抑制瘧疾傳染,治療同時也能預防瘧疾疫情。

第一個規模較大的防瘧實驗始於1906年的甲仙埔採腦拓殖會社。瘧疾逐年猖獗的惡名使得會社無法順利召募到腦丁,而此病造成的傷亡嚴重亦阻礙了製腦作業。為解決此一問題,會社招聘剛自德國歸國(留學於漢堡著名的Bernhard Nocht熱帶醫學研究所,從事原生動物學的研究)的木下嘉七郎協助瘧疾的撲滅。木下參考當時國際間流行的幾種撲瘧學說及方法,並討論在甲仙埔或台灣實行的可能性。他認為台灣的瘧蚊喜歡在清潔而靜止的水中繁殖,故稻田幾為瘧蚊最大的生育地,然而催毀生育地與稻作不可能兩立,若以蚊帳、紗窗等防蚊,又需莫大資金與嚴格紀律。因此選擇以奎寧定期定量治療,不僅能完全治癒患者,並能預防瘧疾。木下的實驗得到極好的成效,然而此法停用後,患者又再度增加。完成甲仙埔的防瘧工作後不久,木下也在1908年英年早逝。總督府任命當時的基隆醫院長代理羽鳥重郎為防疫醫官,代替木下繼續瘧疾的防遏實驗。而羽鳥選擇台北的溫泉療養地-北投做為實驗地區,不同於木下的是,他認為若要讓患者數減少,不如僅對帶有原蟲者及脾腫患者投藥,奎寧使用才能更有效率。

北投的防瘧方式,亦即柯霍法、對人法,成為往後三十年台灣防瘧的基本原型,與同時代其他地方相比,此一方式需要複雜的監制技術及動員社會的強制力,因而顯得十分獨特。1911年,總督府召開各警務長會議,制定「瘧疾撲滅計劃」。「一般撲滅計劃」是針對一般地區的撲滅方法,包括修築下水道、整理溝渠、排水道、竹林、雜草等對蚊措施;而「特別撲滅計劃」則指定某地做為瘧疾特別防治區實施對人法。即由總督府派遣執行醫官,指揮當地警察官吏進行防治,強制指定地區內的全部或部分居民接受採血檢驗,並命令帶原蟲者不得抗拒服藥。當時指定了包括北投在內的十二個特別防治區,正式展開瘧疾特別撲滅計劃。1913年,總督府甚至訂定「マラリア防遏規則」與「マラリア防遏規則施行規則」,將特別防治區的指定權由總督府轉移至地方廳長,並規定防治區內人民有義務接受採血及服藥,違反規定者處以罰則。

自1911年起,特別防治區逐年增加,至1945年已達約二百個。然而,歷年的特別防治區並不全然位於高死亡率地帶,而是集中在日人聚集的市街地,或與樟腦、森林、鐵道、移民、水利等等官營開發的時期和地點相關。這個事實反映出,殖民初期的防瘧政策並非以改善全島的衛生為目的,而是將瘧疾視為富國強兵、殖產興業的障礙,為確保勞動力及經濟資源的開發所選擇的策略。

然而,1919年以後,防瘧的方針出現轉變。法令上增修了有關對蚊措施的條例,各州廳亦開始積極從事驅蚊作業。相對於英國殖民地組織由專家及有薪工人組成的「滅蚊部隊」,台灣版的「對蚊法」是要求所有居民無償勞動,施行除草、除枝、填地、清除垃圾、日光消毒等環境整理工作。1931年蔡秋桐的短篇小說〈奪錦標〉,生動描寫了對蚊法實施的過程與場景。從當時官員的言論來看,「對蚊法」其實包含了強烈的教化意圖,要「從手、腳、眼和耳」實際將瘧疾知識灌入台人腦中。除此之外,當時許多衛生要覽的書冊常附上對蚊作業實施前與實施後的照片,對照式地突顯防瘧作業的成績。台灣農村中常見的竹林環繞家屋的景像,被認為擋住了陽光和新鮮空氣,「不潔、黑暗而令人陰鬱」,而實施「對蚊法」的地方,則被描述為「整齊而美麗」的「文明村」。有趣的是,此一方針的轉變並非僅僅是單一而普世的科學決定,必須放在時代與社會的脈絡下來理解。1920年代實行內地延長主義,相信台人能透過教化與日人同化,有助於帝國的統合。地方精英紛紛被動員組成委員會,領導地方居民改變語言、宗教、習慣,以符合日人的標準。有趣的是,此一動員方式與「對蚊法」的操作極為類似。此一時代氛圍支撐了上述的言論,強調了前近代的台灣與近化化的日本之不同,台人瘧疾知識的「真空」及台灣環境的「不潔」因而被視為瘧疾流行的主要因素,而「對蚊法」的操作,即是為了去除這些前近代的因素。

3.瘧疾流行與環境變化

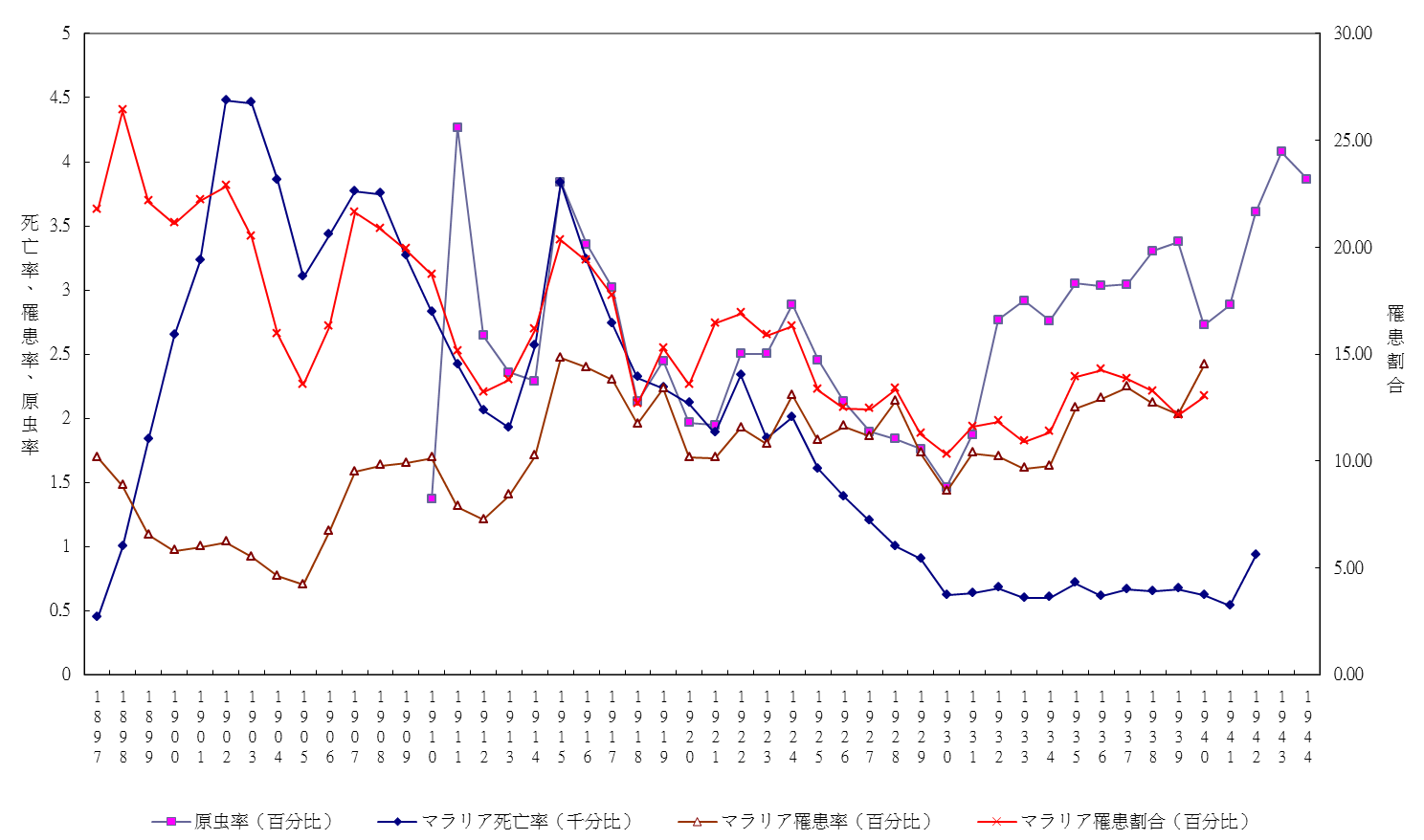

日治時期,日人對台灣瘧疾進行詳細調查,留下龐大的統計資料,藉此得以檢視瘧疾流行在時間與空間上的變化。

死亡率:人口統計資料中的因瘧疾而死亡的人數/人口

罹患率:官立醫院及公醫診療的瘧疾病患人數/人口

罹患比:官立醫院及公醫診療的瘧疾病患人數/病患人數

原蟲率:檢出原蟲的人數/受檢者

1920年代中期前,瘧疾幾乎都在十大死因前三名內。1923年後瘧疾降入第四位死亡原因,並逐年穩定下降,到1941年時更降為十大死因的末位,不管日本人或台灣人,死亡率都有明顯的下降。

在罹患率方面並沒有完整的統計資料,但《總督府統計書》於1905年起匯集各地官立醫院及公醫治療各種病患的人數,依此數據可大略了解瘧疾在罹患面的趨勢。一般罹患率是指患者占人口的比率,不過,隨著官立醫院規模的擴大及公醫人數不斷增加(至日治末期,公醫人數已有284位,而官立醫院也達12間。),所治療的病患人數也必然有所增加,故另外列出「罹患比(日文為罹患割合)」,表示瘧疾患者數占總患者數的。原蟲率則指血液檢查後的人數中檢出瘧原蟲的人數之比率。

比較死亡與罹患可知,兩者於1930年代產生不同趨勢。罹患趨勢於1920年代的降幅較小,1931年後還出現上升的傾向。若以地方來看,台南州的情況最為明顯。到1940年代戰爭後期,兩者又明顯上升。

南部瘧疾罹患率的昇高,原因之一很可能與1931年(昭和6年)嘉南大圳的開發與通水造成的社會、生態變化密切相關。台南州衛生課的報告即指出:「至昭和6年為止,瘧疾死亡者減少到僅498名,同年7月卻突然激增到1176名,其主因是昭和6年通水的嘉南大圳,藉此各地因灌溉渠道通過而水池增加,蚊子的發生非常顯著,因此,各地死亡者皆年年持續增加,昭和13年有1134名,昭和14年有1216名」。同年,《台灣民報》中也有類似的報導。

此一例子說明,1970 年代以來做為批判殖民近代化的一環而興起的「開發原病論(Developo-genic Disease)」亦存在於台灣。殖民時期強壓式的「近代化」所伴隨的大規模殖產開發,不僅帶來集團性的人口移動,亦改變原本的生態條件,由此打破人與病原體的平衡關係。換言之,環境並非影響疾病發生的結構性因素,而是人為的經濟活動造成環境生態變化,從而帶來疾病流行。

在理論層次上,「開發原病論」成為傳統的殖民時期醫學史的另一種反思。過去認為殖民地的疾病是源於環境的固有之惡,因而醫學將殖民地人民由罹患疾病的必然性中拯救出來,但開發原病論將疾病視為殖民地的經濟剥削帶來的人為之惡,在此論證下,殖民醫學也就像是「自己放的火自己滅」了。

4.戰後瘧疾的根除

《台灣撲瘧記實》將將戰後根據瘧疾的過程分為「準備期( 1946-1951 )」 、「攻擊期( 1952-1957 )」 、「肅清期( 1958-1964 )」 、「保全期( 1965 以後)」,說明不同階段防瘧的特性,亦成為研究戰後瘧疾者一致的說法。然而從歷史角度來看,1955年以前根除瘧疾的概念尚未完成形成,戰後的防瘧並非在一個既定的撲瘧方針下循序漸進,而是交錯在當時複雜的政治、社會背景之下發展。

1946,美國洛克斐勒基金會決定在浙江及台灣設置野外研究所,進行實驗研究,直至1949年撤出台灣。在此之前,洛氏基金會於1940年成立「瘧疾研究所」,因當時滇緬公路是補給英美軍物資的重要路線,故地點選在雲南遮放。此後,該所編入國民政府的中央衛生院下,並陸續遷到重慶、南京,但人事、經費主導權仍握於洛氏基金會,此間從事溪流沖流法、室內外巴黎綠、DDT噴撒等實驗,亦是根據洛氏過去的海外援助經驗。為強化瘧疾研究,洛氏基金會與國民政府決定設置野外研究所,並展開在台灣的實驗研究。換句話說,此期間的研究是著眼於防治整個中國的瘧疾。1949年,洛氏因政治因素從台灣撤退,農復會始編列衛生預算支持台灣省瘧疾研究所的運作。農復會農村衛生組組長許世距認為,農復會的援助更重要的目的是培養一般公衛人才,建立台灣的地方衛生網。

直至1951年,內政部衛生司、台灣省衛生處、農復會、台灣省瘧疾研究所、美援運用委員會(Council on US Aid: CUSA)及世界衛生組織(WHO)等一同訂立瘧疾控制計畫,才真正著眼於台灣瘧疾問題的解決。然此時目的並非「根除」瘧疾,而是「控制」瘧疾。最初的瘧疾控制計畫只訂了四年,由1952年執行至1955年,第一年將高雄旗山劃為示範區及對照區,實行家屋內的DDT殘餘噴射,並對照兩區,決定作業基準。第2年後逐漸擴大DDT噴射區。然而,在第三年的1955年間,防瘧的概念有了極大轉變,由控制轉向撲滅瘧疾。

此一轉變來自1954年10月的「全美第14次衛生會議」,翌年墨西哥的「WHO第八屆世界衛生大會」亦提出此案討論。所謂控制(control of malaria),是藉由治療與殺蟲減少病例,之後無限期監視,防止流行再發,是較消極的作法;而撲滅(eradication of malaria)則是在一定期限內切斷感染途徑,並主動搜索剩餘病例,讓發生率為零,是積極的作法。換言之,DDT的角色有著根本上的不同,在前者的概念中,DDT是用來殺蟲,後者的概念中,DDT的目的不在殺光所有瘧蚊,而在於切斷感染途徑。此因當時認為DDT能維持長效,不僅使瘧蚊減少,也使瘧蚊生長期變短,原蟲來不及在蚊體內生長。另一方面,染瘧而未受治療的人群中,生存者若未再感染,最長五年便會完全自然痊癒,因此,只要DDT連噴五年,期間不會有新感染,感染者即使未治療也都會自然治癒,自然就不會再有新瘧疾發生。這個根絕瘧疾的概念在世界衛生大會提出,對台灣及全世界的防瘧計畫有極大影響。1955年,全球66個國家展開根除瘧疾計畫(Global Malaria Eradication Program),台灣也將本來要在1955年結束並開始監視的防瘧計畫改成撲瘧計畫,延長兩年,於1956年實施全島性DDT噴灑,進行短期而強力的作業。

1957年DDT噴灑作業結束,全島僅剩約500名患者,瘧疾研究所再提出「五年監視計畫」,1958年開始積極搜索與「肅清」患者。雖僅制定五年計畫,實際的作業於1963年後仍持續進行。1964年11月,世界衛生組織的瘧疾專家到台灣查定撲瘧結果,認定撲瘧成功,台灣終於1965年取得瘧疾根除證書。